介護休業制度における要介護状態の判断基準見直しについて

■介護休業の対象家族

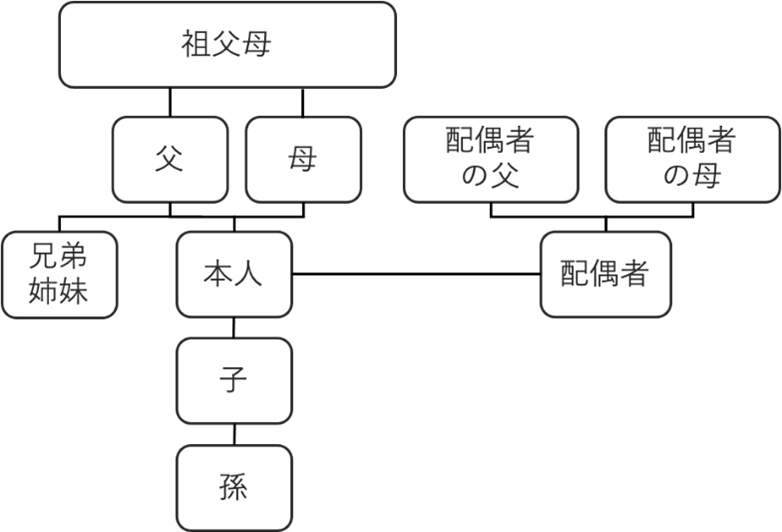

介護休業の対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

これらの家族が「常時介護を必要とする状態」と判断された場合、労働者は最長93日間の介護休業を取得できます。

介護休業は原則として全ての労働者が取得できますが、日雇い労働者や一定期間内に退職が決まっている労働者、週所定労働日数が少ない労働者等は対象外となります(※一部については除外のために労使協定の締結が必要となります)。また、介護休業は最大で3分割して取得することが可能です。

■見直しのポイント

今回の報告書では、より多様な介護ニーズに対応するため、以下の点を見直すことが提案されています。

<① 対象範囲の拡大>

・障害児や医療的ケア児の保護者が介護休業を取得しやすくするため、判断基準を明確化する必要があること

・高齢者に限定せず、障害や病気を持つ家族全般に適用できるようにすること

<② 判断基準の適正化>

・「2週間以上の常時介護」の定義を見直し、日常的な見守りや医療的ケアが必要な場合も対象とする必要があること

・認知症患者や精神疾患を持つ人の介護にも適用できるよう、具体的な評価項目を整理する必要があること

<③ 公平性の確保>

・介護を必要とする状態を適切に評価するため、基準の文言をより分かりやすくする必要があること

・介護の種類(身体介護・見守り・手続き支援など)を明確に分類し、公平に適用できる制度とすること

■今後の課題

今回の報告書によると、今後の課題として以下のような点が挙げられています。今後の動向について注目していきましょう。

・対象範囲の拡大と制度の持続可能性のバランスをどう取るか。

・企業への負担増を抑えるための支援策をどうするか(助成金・研修制度等)